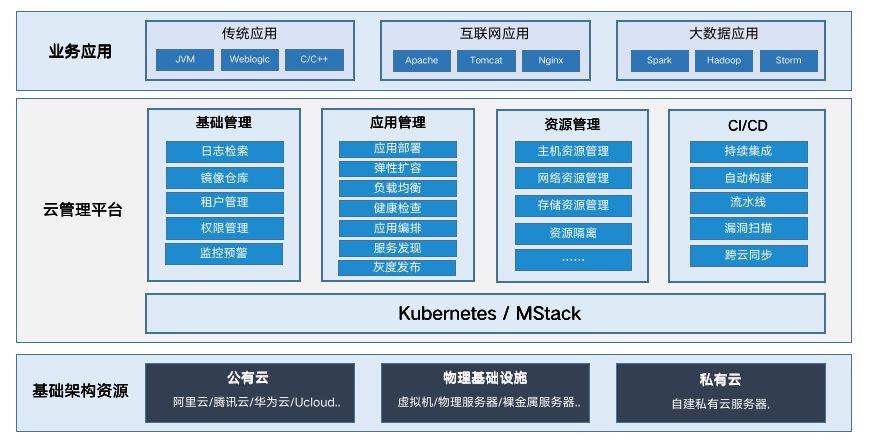

本文是介绍云平台架构。

架构图

一、基础架构资源层

该层是系统的底层资源支撑,包含三类资源:

- 公有云:对接阿里云、腾讯云、华为云、Ucloud 等主流公有云服务,借助公有云的弹性资源和成熟服务能力。

- 物理基础设施:涵盖虚拟机、物理服务器、裸金属服务器等,提供本地化的硬件资源支撑。

- 私有云:由企业自建私有云服务器构成,满足数据本地化、安全性要求高的业务场景。

二、云管理平台层

该层基于 Kubernetes / MStack 技术底座,对底层资源和上层应用进行统一管理,分为四个核心模块:

基础管理

- 日志检索:实现系统日志的收集、查询与分析。

- 镜像仓库:存储和管理应用镜像,为应用部署提供镜像资源。

- 租户管理:对不同租户(如不同部门、业务单元)进行隔离和权限划分。

- 权限管理:细化用户操作权限,保障系统安全。

- 监控预警:实时监控系统状态,异常时触发预警。

应用管理

- 应用部署:将应用发布到运行环境。

- 弹性扩容:根据业务负载自动调整应用实例数量,保障性能。

- 负载均衡:分发流量到不同应用实例,提升系统稳定性和响应速度。

- 健康检查:检测应用运行状态,及时发现故障。

- 应用编排:通过编排工具(如 K8s 的 Deployment)管理应用的多组件协作。

- 服务发现:让应用组件能自动发现并调用其他服务。

- 灰度发布:分阶段发布新版本,降低全量发布的风险。

资源管理

- 主机资源管理:对服务器的 CPU、内存等资源进行分配和监控。

- 网络资源管理:管理网络拓扑、IP 地址、带宽等。

- 存储资源管理:管理块存储、对象存储等存储资源的分配与使用。

- 资源隔离:通过技术手段(如 K8s 的 Namespace)实现不同业务资源的隔离。

CI/CD(持续集成 / 持续交付)

- 持续集成:频繁将代码集成到主干,自动构建和测试,尽早发现问题。

- 自动构建:代码提交后自动触发构建流程,生成可部署的应用包。

- 流水线:将构建、测试、部署等环节串联成自动化流程。

- 漏洞扫描:在构建或部署前扫描代码、镜像的安全漏洞。

- 跨云同步:实现应用在不同云环境间的同步部署或资源同步。

三、业务应用层

该层是面向用户的业务功能载体,根据应用类型分为三类:

- 传统应用:基于 JVM(如 Java 应用)、Weblogic(中间件)、C/C++ 技术开发的传统企业应用。

- 互联网应用:基于 Apache(Web 服务器)、Tomcat(Java 应用服务器)、Nginx(反向代理 / 负载均衡)技术的互联网类应用。

- 大数据应用:基于 Spark(大数据计算)、Hadoop(分布式存储与计算)、Storm(实时流计算)技术的大数据处理应用。

整体而言,该架构通过云管理平台实现了对多类型基础资源的统一管控,同时支持传统、互联网、大数据等多类业务应用的高效部署、运维和扩展,具备资源弹性、业务敏捷、架构可扩展的特点。